| ←前日 | カレンダー | 翌日→ |

令和7年(2025)4月26日(土)旧暦3月29日 先勝

|

今朝の撮影 Data |

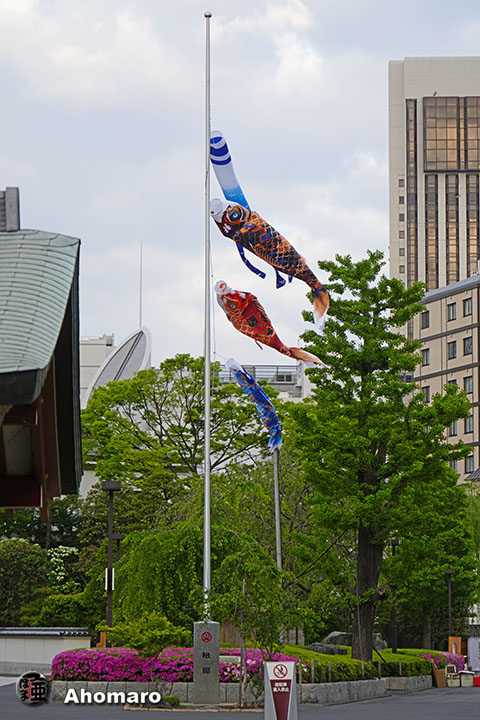

- 屋根より高いこいのぼり -

今日からゴールデンウィークが始まりました。しかし、今年は暦の並びが少々悪く、飛び石連休となってしまったのが、少しばかり残念にも感じているのです。

ここ浅草寺では、午後から、本堂裏広場の『暫』銅像前に特設舞台にて、九代目市川團十郎「暫」復元記念として、泣き相撲の準備が行われておりました。今回は、市川團十郎白猿氏も行司としてご参加されるとのことですよ。

泣き相撲とは、赤ちゃんの元気な泣き声をもって、その健やかな成長と無病息災を祈願する日本の伝統行事。泣き声高らかに、子ども達の未来への希望を託す行事とされているのです。

そして、来月五日は「子どもの日」。境内にはすでに色とりどりの鯉のぼりが、春の風にたくましく泳いでいました。古代中国では五月を「一年で最も悪しき月」とみなしていたため、厄払いが特に念入りに行われたと伝えられています。その一環として、邪気を払う力があると信じられた蓬(よもぎ)や菖蒲(しょうぶ)を門に飾る風習が生まれたのです。この風習は奈良時代に日本へ伝わり、平安貴族たちもまた、軒先に菖蒲や蓬を刺したり、菖蒲の葉で作った薬玉(くすだま)を贈り合って、無事息災を願ったようです。

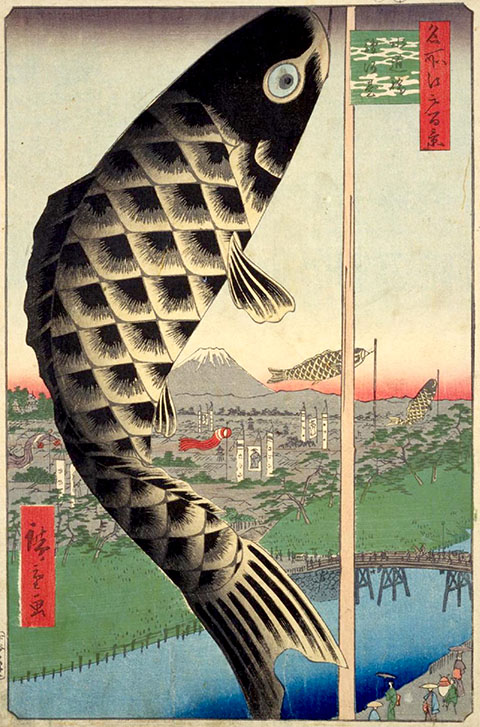

あほまろは、歌川広重の「名所江戸百景 水道橋駿河台」を思い出しますよ。この浮世絵には、黒一色の真鯉が一尾、力強く空を泳いでいる様子が描かれており、江戸時代には鯉のぼりといえば黒い真鯉が主流だったことを物語っているようですね。

現代の鯉のぼりは、まず吹流し、黒の真鯉、赤の緋鯉、青の子どもの鯉が一組となるのが一般的ですが、地域によってはさらに紫や緑の鯉を加え、五色の幟を揚げるところも見られるようになりました。これは、昭和三十九年の東京オリンピックをきっかけに、五輪を象徴する色合いに倣って多色化が進んだといわれています。当初は黒と赤の二色のみで、黒い真鯉がお父さん、赤い緋鯉が子どもを意味していましたが、時代とともにお母さんや兄弟姉妹を加えた「家族の鯉のぼり」へと進化していったのですよ。

江戸時代にも「端午の節句」、すなわち「こどもの日」は、幕府によって重要な式日と定められておりました。そして、「端午の節句」を含む五つの節句、人日の節句(1月7日)、上巳の節句(3月3日)、端午の節句(5月5日)、七夕の節句(7月7日)、重陽の節句(9月9日)は、「五節句」として、庶民から武家社会に至るまで、尊ばれ大切に受け継がれてきたのです。

こうして、今も昔も変わらぬ子どもたちの健やかな成長を願う心が、鯉のぼりに託され、五月の空を元気に泳いでいるのですね。あほまろは、そんな光景を眺めながら、ふと自らの幼き日の記憶にも想いを馳せていたのでした。

あほまろは昨日、東京国立博物館にて開催中の特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」を観賞してまいりました。今年のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』との連携企画ということもあり、館内には多くの来場者が集い、江戸時代に燦然と輝いた出版人・蔦屋重三郎(1750〜1797)の偉業に触れようとする熱気に包まれていたのです。

蔦屋重三郎、通称「蔦重(つたじゅう)」。彼は、喜多川歌麿や東洲斎写楽といった、今なお語り継がれる絵師たちを見出し、その類まれなる商才で世に送り出した人物です。絵画と戯作、芝居と風俗、それらを巧みに結び付け、消費者の心をつかんで離さない、まさに江戸のメディアミックスを体現した「コンテンツビジネスの開拓者」だったのです。

今回の展覧会では、約250点もの作品を通して、蔦重の生涯と業績を余すところなく紹介しておりました。特筆すべきは、これまで主に印刷物でしか目にすることができなかった歌麿の美人画や、写楽の迫力ある役者絵の初刷りが、実物として一堂に揃えられていたことですよ。間近で観るその筆致、色彩、雲母摺りのかすれや余白の妙に、あほまろは、思わず時を忘れ、江戸の粋と華やぎに心を奪われてしまいましたよ。

蔦重は、常に「売るために何が必要か」を考え抜いた人物でした。ただの出版業者に留まらず、時代の空気を読み、人々の欲するものを先回りして形にしていく、それは、現代に通じるマーケティング感覚にも通ずるものがあります。まさに、彼こそが江戸時代の「プロデューサー」であり、コンテンツ産業の礎を築いた存在だったといえるでしょうね。

今回の特別展は、東京国立博物館平成館にて、2025年4月22日(火)から6月15日(日)までの開催とのこと。会期中に一部展示替えも行われる予定だそうで、あほまろは、ぜひもう一度足を運びたいと考えております。

なぜなら、蔦屋重三郎が仕掛けた数々の「驚き」と「感動」が、まだまだ深く知りたくてたまらないからです。江戸の町に生きた人々が何に憧れ、何に胸をときめかせたのか、それを今に伝えるこの展覧会は、あほまろにとって、まるで時空を超えた旅のようなひとときでございました。

オールドローズ系のバラ、「モッコウバラ(木香薔薇)」が綺麗でしたよ。

今朝の日の出は午前4時55分。

おはようビクトリー君。

今朝のビクトリー君は、犬友たちの前でも元気いっぱいに乱舞を披露してくれました。

特に、クパちゃんパパもそのはじけるような躍動ぶりに驚いていた様子でしたよ。

キョエちゃん親子には逢えませんでした。

境内の藤の花。

おはようございます。今朝は開門4分前にお友達の山本さんと金山さんとやって来た野崎さん。

おはよう益美さん。

かっぱ橋の梶原さんが各界の功労者として、「春の園遊会」に参加されましたので、早朝のみなさんと記念写真を撮ってあげました。

子育地蔵さま、わが家の子どもたちと猫の安全をお守りください。

日本のナイチンゲール、瓜生岩子像。

新緑の境内をご覧下さい。

昨年から落ちずに、いまだに枝にしがみついているソメイヨシノの一枚の葉。風にも雨にも耐えて、いったいどこまで踏ん張ってくれるのでしょうか。そのひたむきな姿に、思わず「がんばれよ」と声をかけたくなりましすよね。

境内のつつじは満開ですよ。

奥山の梅の実。

今日は午後からにわか雨に注意とのことなので、泣き相撲の開催は大丈夫なのかな。

あほまろは今日も秘密基地でダラダラ過ごしますよ。

-------------------------------------------------------

夕べの睡眠は93%でした。

おはようヒロちゃん。

今朝の朝の朝食は、野菜と焼き肉にパン。

妻のコレクションは、ワンちゃんとピクニックの景子さんと、クルマスキーちゃん。黄色い本は、特別展の分厚いガイドブックですよ。

特別展の帰りに、遅いお昼の昼食でした。

昨日の東京スカイツリー。

しゅと犬くん。

あほまろお帰りなさい。なんかちょうだい。

夕べの夜の夕食の晩ご飯は、お昼の昼食の昼ご飯が遅かったので、ガイドブックを読みながらナッツとチーズ。妻のコレクションのまひろちゃんとあきたこまちちゃんは、展示会に興味が無いので、二種類のビールを飾って楽しんでました。

-------------------------------------------------------

昨日の東京国立博物館平成館。

展示場は撮影禁止ですが、NHK大河ドラマ「べらぼう」のコーナーだけ撮影できました。

とても素晴らしい特別展なので、みなさんも是非ご覧下になってください。

Memo

iPhone 16 ProMAX