| ←前日 | カレンダー | 翌日→ |

令和7年(2025)4月16日(水)旧暦3月19日 先負

|

今朝の撮影 Data |

- 雨の高山祭 -

あほまろは、飛騨高山の旅も二日目の朝を迎えました。今回の目的は、四百年の伝統を誇る「春の高山祭」に触れるためだったのです。

高山の街は、この時季としては比較的気温が高く、春の息吹を肌で感じさせてくれるものでしたが、空模様だけは少々気まぐれでしたよ。晴れたかと思えば、すぐにぱらぱらと雨粒が落ちてくる・・・、そんな不安定な天候が続いていたのです。祭りが本格的に始まった14日も、あいにくの空模様で、最大の見どころのひとつである豪華絢爛な屋台の「曳き揃え」は中止となってしまいました。お祭りのためにわざわざやって来たあほまろとしては、これほど残念なことはありませんでしたよ。

それでもせっかくの高山滞在、雨にめげることなく、早朝の「宮川朝市」へと足を運んでみました。以前訪れた時とは打って変わって、屋台の数もまばらで、かつての賑わいは影をひそめておりましたが、それでも西洋からの団体観光客が大勢押し寄せていて、異国情緒すら感じるような朝の風景でございました。

朝市を後にし、古い街並みをそぞろ歩いておりますと、午前10時から「からくり奉納」が始まるとの知らせを耳にしたので、時間まで、各町の屋台蔵に待機する屋台を見て回りました。

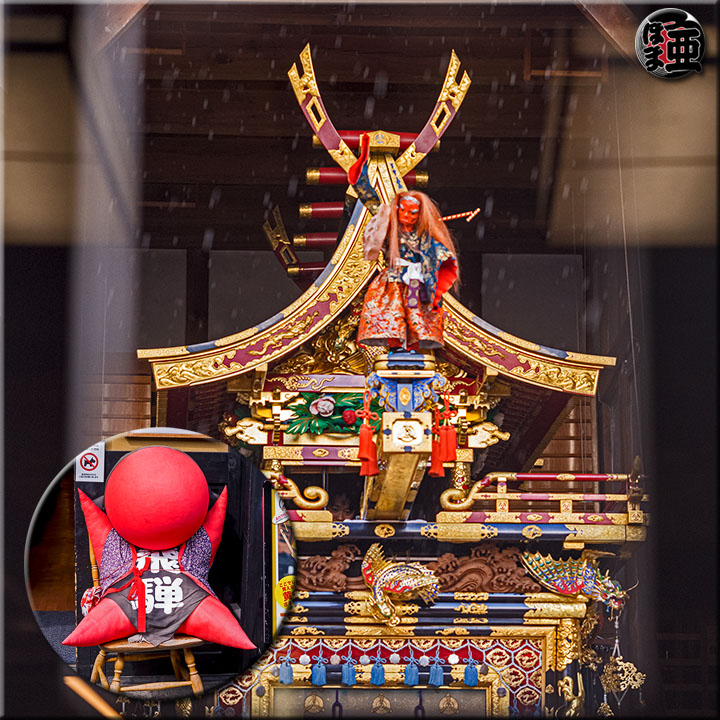

これが「龍神台」なので、後ほどカラクリを見るのです。

産婦人科医院も酒屋の佇まいでしたよ。

保存地区の上三之町です。

高山には酒屋が多いですよ。明後日から禁酒を予定しているあほまろですが、蓬莱純米吟醸の試飲をしてしまいましたよ。

朴葉味噌の昼食を予定している「久田屋」です。

高山の学校は、お祭りが休みなので、子どもたちも袢纏姿で繰り出してましたよ。

地元のテレビ局は、雨でも中継の準備をしておりました。

高山のおみやげは、「サルボボ」。飛騨地方の方言で赤ん坊を表す「ぼぼさ」が訛ったものですよ。でもきっと、九州の方々はお求めにならないでしょうね。

飛騨独特の漬物「めしどろぼ漬」。美味しいですよ。

おみやげ屋では、サルボボのお出迎え。

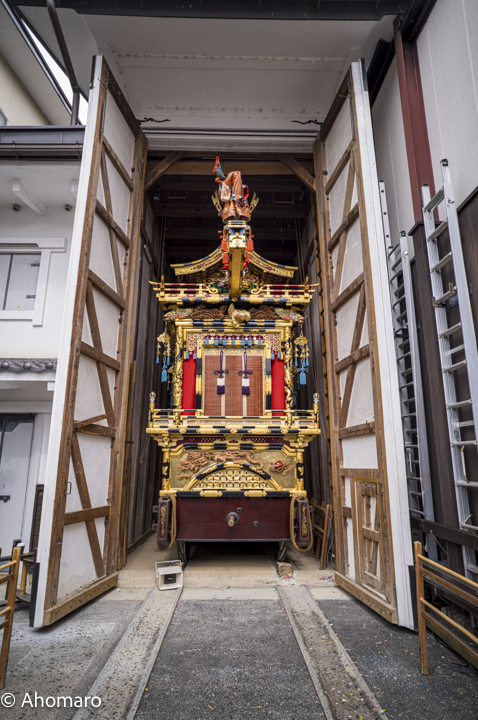

雨天のため、屋台蔵の中での奉納とはなりましたが、幸運にも、高山祭で最も華やかと評される「龍神台」の演舞だけが見られましたよ。

屋台は国の重要文化財なので大切にされ、雨の日は蔵から出られないのです。

舞い踊る龍の動きはまるで生きているかのようで、機巧(からくり)の極みを尽くした匠の技に、思わず息を呑んでしまいましたよ。

ただし、その会場となった上三之町の屋台蔵前は、非常に狭い通路で、身動きも取れぬほどの人で埋め尽くされておりました。あほまろたちは無理をせず、通りの真向かいにあったお土産屋に立ち寄り、買い物を楽しみながら、その店のガラス越しにからくり奉納を鑑賞させていただきました。最近では、YouTubeなどでも祭りの様子が気軽に見られますが、やはり、実際の目で本物を見たときの感動とは比べものになりませんね。「百聞は一見にしかず」とは、まさにこのことだと改めて実感したのでした。

祭りは夕方まで続く予定でしたが、結局、天候は回復せず、屋台が再び町に曳き出されることはありませんでした。けれども、雨の中で見た静かな朝市、古き良き町のたたずまい、そして、蔵の中で舞う龍神の姿それぞれが、旅の記憶として深く心に刻まれたのでした。

次に訪れるときは、どうか晴天のもと、あの豪華な屋台が町中を練り歩く様子を、この目でしっかりと見届けたいものですね。

からくり奉納の余韻を胸に、あほまろは街の一角にある、飛騨で名の知れた老舗店で頂いたのは、飛騨名物「飛騨牛の朴葉(ほおば)味噌焼き」。熱した朴の葉の上で香ばしく焼かれる味噌の香りに包まれながら、舌の上でとろける飛騨牛の旨味に、思わずため息がこぼれました。しとしとと降り続く雨音をBGMに、弟子たちとしばし旅の贅沢なひとときを味わったのでした。

市内の中心部を流れる宮川にかかる「中橋」。赤い橋と周囲の自然が溶け込んだ様は飛騨高山の代表的な風景の1つに数えられているのです。

せっかく高山まで足を延ばしてきたのに、「曳き揃え」の中止で祭り屋台の全容が見られなかったことが心残りで、午後は趣を変えて、秋の高山祭で使用される屋台の実物が展示されている「高山祭屋台会館」へと向かったのでした。

高山のソメイヨシノは、まだ3分咲きでした。

高山では、赤丸ポストを良く見かけます。きっと町の雰囲気を大切にされているのでしょうね。

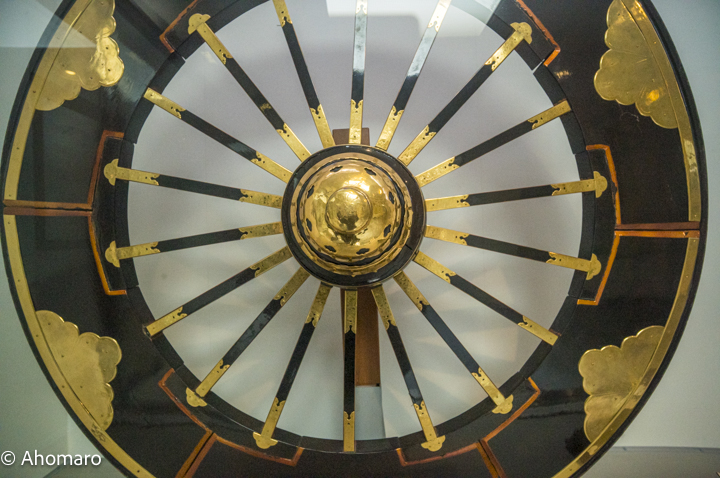

高山祭屋台会館では、秋の高山祭(10月9日・10日)に曳出される11台の実物の屋台(国指定重要有形文化財)を年3回入れ替え展示しています。

あほまろがこの会館を訪れるのは、今回が二度目になります。けれど、今回は弟子たちを連れての訪問であったため、あの豪奢な屋台の全体像をぜひとも見せてやりたかったのでした。

このお神輿は重さ2トン半、日本一の大神輿と言われていますが、現在は運行されていないようでした。

館内に並ぶ祭り屋台の数々は、どれもが匠の技の粋を極めた芸術品。細部に至るまで丁寧に施された彫刻や漆の美しさ、きらびやかな飾り金具の輝きに、思わず時間を忘れて見入ってしまいましたよ。

もしこれらが実際の町を練り歩く姿を目の当たりにしていたなら、どれほど圧巻だったことでしょうね。

屋台会館を後にし、あほまろたちは、かつて時間が止まったかのような佇まいを残す、旧い町並みに足を向けました。

軒を連ねる格子戸の家々、軒先に吊るされた時季外れの風鈴の音、雨に濡れた路地を踏みしめながら、静かな時の流れの中に身をゆだねる、そんな贅沢な散策のひとときでしたよ。

昔ながらの木造建築に囲まれ、まるで昭和初期の映画のワンシーンに迷い込んだような、不思議な懐かしさが胸を温めてくれたのでした。

再び町に戻ると、それまでの静寂とは裏腹に、大勢の観光客で賑わっておりました。

遠くで、軒を打つ雨の音が風景に溶け込むなか、あほまろは心の中でそっと呟きました。「次に来るときは、青空の下で、祭りの屋台が晴れやかに町を練り歩く姿を、この目にしっかりと焼きつけたいものだ」と。

高山の町は、雨でも晴れでも、その美しさを失うことはありません。むしろ、雨に濡れたその姿は、また違った奥深さを見せてくれるものなのだと、あほまろは今回の旅で改めて知ることができたのでした。

-------------------------------------------------------

夕べの睡眠は84%でした。

昨日のお昼の昼食のランチは、飛騨名物「飛騨牛の朴葉(ほおば)味噌焼き」。これ最高でした。

そして、夜の夕食の晩ご飯はデナーかな。これまた飛騨牛のしゃぶしゃぶ一人鍋でしたよ。

高山のマンコレ。

何故か、ポケモン。

Memo

iPhone 16 ProMAX

Leica M11

APO-SUMMICRON-M f2.0/35mm ASPH.

APO-SUMMICRON-M f2.0/75mm ASPH.

TRI-ELMAR-M f4/16-18-21mm ASPH.

Super Wide-Heliar 15mm F5.6 Aspherical III