『今朝の浅草』

暖かい朝が続きますね。あほまろは昨日からコート無し、それでも帰ってくると背中がほんのりと汗ばんでいるんです。とはいえまだ初夏とはいえない時期なので、これからも寒暖を繰り返しながら夏に向かっていくのでしょうね。

三社祭まであと一月を切った今、そろそろ町会ごとの奉納提灯も登場し、弥が上にもお逢いするみなさんの話題は、宮出しは・・・、町内神輿は・・・、宮入りは・・・、三社祭一色なのです。昨日も、流鏑馬会場で写真を撮っていると、あほまろが住む雷門西部の青年部長、流鏑馬見ながらも口から出る言葉は三社祭でしたよ。同じお祭りでも浅草に住む者にはほとんど関係の無い「流鏑馬」なんてのは、お祭りのうちには入らないようでしたよ。今年で25回目を向かえるお祭りだというのに、地元にいながら“始めて見たよ”って、いってるくらいですからね。とはいえ、もちろん三社祭も地元町会のために頑張りますますよ。

みなさんはネットオークションを使っていますか。あほまろはヤフーオークションが始まった当初から参加し、様々なコレクションを増やしているのです。以前は、様々な骨董市や古本屋などを廻って足で掘り出し物を差がしていたのでしたが、ネットオークションのおかげで足を運ぶ回数がどんどん減ってしまったほどです。

「Yahoo!JAPAN ネット生活予測レポート」によると、ネットオークションを利用する年代でもっとも多いのが10代・20代の女性、ファッションアイテムを中心に積極的に購入・出品しているそうです。しかし、30代・40代の男性社会人が中心の層では、ネット・オークションの利用度はあまり高くなく、利用するとしたら「古い物を処分する」という感覚で利用しているだけ、この層は、お小遣いがあまり高くないため倹約する傾向なのでしょうね。

10代・20代の女性を「デジタル・ネイティブ層」と称し、ネット・オークションを利用して「売り」と「買い」のバランスを取り、両者が一体になった新しい消費スタイルになっている。一方、ネット・オークション・リーダー層は購入回数の方が多く、彼らにとってネット・オークションは「買い物の場」という側面が強いという。

これからの世の中、不要になったら捨てるという意識を、買って自分に合わない場合は売るとう意識に変えてゆくなど、ネット・オークションにおいて消費全体のバランスが変化していくだろう。

また、40代・50代の男性社会人が中心の「アクティブシニア層」では、生活における価値としての「再流通」意識は弱くて全く定着していないと書かれていますが、あほまろは、「アクティブシニア層」を離れた統計外の60代ですが、ネット・オークションをとっても便利に使ってますよ。その証拠に、長年の評価は既に500件に近付いているのです。ただ残念なのが4年前に悪い業者に引っかかって、非常に悪いの評価を付けられたのです。その業者は、とっくにIDは削除されているのですが、評価だけは未だに残っているのがとっても残念です。ヤフーも悪い業者を排除したらその業者に関わる評価をクリアするようには出来ないのでしょうかね・・・。

今回の生活予測レポート、ネット・オークションでの現代の消費者の生活意識が浮き彫りになったかのようでした。この統計、「消費社会はさほど変化はしていない」との政府発表とはかなり違った傾向を示しているように感じるのですけど・・・。

------○------

『今朝の雷門』

昨日から「泣き相撲」の看板が出されました。浅草寺裏に復元された九代目團十郎「暫」(しばらく)の銅像前で、平成3年より泣き相撲を開催し、今年で17回目になります。

この「泣き相撲」のルールは、呼び出しに名前を呼ばれた親は、舞台両脇より進み出て、まわし姿の日大相撲部員の「組ませ役」に赤ちゃんをゆだね、双方の「組ませ役」は、赤ちゃんを見合わせ、行司の「はっけよい、のこった」の合図で泣きくらべを開始するのです。先に泣くか、後からでも10秒以内に泣けば、声の大きいほうが勝ちとなるのです。「組ませ役」は、何とか早く泣かそうと、にらんだり、高く持ち上げたり、鬼の面をつけたりとからだ中汗だくの奮戦。そのしぐさに、泣きだす子、逆に笑う子、寝たままの子とさまざまで、会場は大爆笑の渦につつまれるのです。

今年は、4月28日(土)12時30分〜15時00分。浅草観音本堂裏広場「暫」銅像前の特設舞台(雨天の時は五重塔々院にて開催)で、元気な赤ちゃんの泣き声を聞きいらっしゃいませんか。当日は、市川団十郎さんもいらっしゃって、赤ちゃんを抱っこした写真を撮ってもらえるかも。

------○------

『今朝の一写』

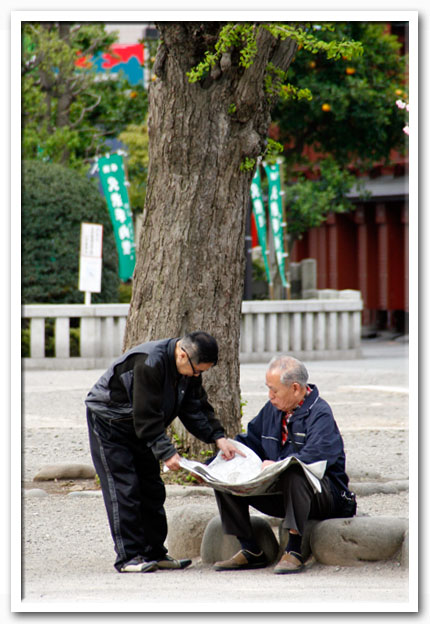

おや、競馬の予想ですか。あほまろも、たまに投票しないとネット投票PATシステムの権利が失せてしまうそうなので、年に数回買っているのです。昨日の朝、このように予想をしていた方が9レースは、5−3しかないよ。なんて言ってたのが気になって、たった1レース(東京9レース馬単)に2票200円だけ投票してほっぽっておいたのですが、今朝見ると見事に的中しているのです。出走がちょうど流鏑馬の時間、きっと的に的中したナイスショットを撮れた時間だったのかも。それも100円で131,850円ですよ。こんな配当、過去最高ですよ。

------○------

『今朝の境内』

昨日から仲見世に二箇所取り付けられた「浅草神社例大祭」と書かれた三社祭の提灯です。これが付くといよいよ三社祭が近づいて来た雰囲気を感じますね。

もう何の変化も無くなってしまった伝法院のお庭です。昨日の流鏑馬はここから出発をしたのですよ。

五重塔が見えなくなった五重の塔が見える場所。

宝蔵門の全貌が明らかになるのはいつ頃なのかな。

今朝も340メートルを詰めてみました。こんな写真も、毎朝定点観測してみたら楽しそうかもね。でも、250ミリ手持ちなのでこれ以上暗い時は無理かも。

このお姉さんたちも雰囲気から見て日本の方じゃ無さそうですね。今朝はなんとなく気分が優れないので、話しかけませんでしたけど・・・。気分が優れないといっても二日酔いじゃないですよ。ただ眠たいだけ。なんたって、あほまろはサケ絶ったのですから。

おや、カブスカウトの集まりのようですね。

あちこちから制服を着た子ども達が集まってきます。浅草の子供の偉いのは、みなさん本堂に向かって一礼をしていくことですよ。

小さいワンちゃんだって、元気に歩いてますよ。ハニーちゃんもこんな元気な時があったのを想い出します。それに比べて我が家のモモちゃん、相変わらずノンビリノンビリお散歩です。

朝から陽気な三人組み。本堂の階段でずっこけてましたけど、お笑いの連中なのかな。

こちらも海外からのお笑いの連中です。マレーシア・フィリピン・コンゴ・韓国、みなさん国籍がまちまち。同じホテルで知り合ったそうですよ。浅草は国際的なんですよ。

浅草神社です。

桟敷席、今月初めから全く進んでませんね。

これが本当の断末魔でしょうね。

こちらもかろうじて一輪だけ残ってますよ。

ツツジ満開。新聞によると根津権現のツツジはもう満開なんですって。

ツツジの花を撮っていると目に入ったご夫婦。今日は講談社が制定した「よい夫婦の日」なんですよ。

ボカシたのは、このツツジでした。

------○------

『昨日の行事』

昨日の流鏑馬が開催される前に行われた「草鹿(くさじし)」。同じ弓を射る儀式ですが、流鏑馬の「動」に対してこちらは「静」といえるのでしょう。

古来から伝わる小笠原流兵法に則って厳粛な儀式が進行します。

射る前の真剣な表情。

標的は張り子の鹿です。この鹿の何処に当てるかを競うのです。

「草鹿」は、射の正しい切れと離れを習得すること。矢沙汰(矢勢、当たり等の判断)、矢 批判(矢の落付所による内の矢、外の矢等の判断)、を知ること。作法を弁え、

礼儀を論じ、厳格な規律に従うこと。温雅な中古の言語を用いて興じ、沈着、優 美な風格を錬磨することが、この式のねらいと説明されていました。

そして午後からは「流鏑馬」の神事です。行列は伝法院を出発し、オレンジ通りから雷門を通って仲見世、浅草寺本堂、浅草神社を廻って隅田公園の会場に入っていくのです。

今年は一週間遅れの開催だったので、三社祭の提灯の下を行列が通るのもおもしろいですね。

今年の的持ちは区内の高校生が授業をして参加したのです。男の子は武者の格好をしてただ歩くだけなのに、私たちは太鼓を叩いたり的を持ったり、これで同じ単位を得られるなんて不公平だよね。それもそうかも。でもね、この時代の日本にはまだ男尊女卑の風習が残ってたもので、それも勉強なさい。

浅草神社の前では、それなりの神事も行われるのです。

馬に乗った台東区長を先頭にした一行が、隅田公園の特設馬場に入ってきました。

「流鏑馬」の競技は、二十名の射手を三回に分けて開催されました。この方は、小笠原宗家のお嬢さん、今年高校生になったばかりだそうです。

一の的、二の的を順調に当てたのですが、最後の三の的だけを外してしまいました。

見事に的中すると、このように的から花吹雪が舞うのです。

みなさん見事ですね。あほあまろは馬上で手を放すこともできないというのに・・・。

あ、この方が小笠原宗家の嫡男だそうですよ。見事三的的中、さすがですね。

最後に、伝法院のお庭で授業に参加された高校生と記念写真。真ん中が小笠原流宗家の家元さんと台東区長さんです。

------○------

浅草に直接関係の無いお話も多いですが。ここは、あほまろの呟きですかね。

『今朝の余談』

「江戸消防記念会」という組織をご存じですか。東京都の23区(江戸川・葛飾を除く)を江戸町火消に倣った旧6地区と、昭和23年以降に加入した5地区の計11地区に地域割りし、これを「区」と呼んでいます。また区の下に「組」を設け、これを番組と称しており、その総数は87組に組織されている昔の消防、今は鳶職の集まりなのです。

昨日、あほまろの友人飯田靖久君が「小頭(こがしら)」に昇進したお祝いの会が上野精養軒にて開催され、女房と参加をしてきました。この組織は、序列がはっきりと決まっており、今回の「小頭」は下からも上からも三番目という、ちょうど真ん中にあたるのです。この階級から半纏の腕に赤筋が入り幹部の仲間入り。今回の昇進祝い、あほまろは赤筋の半纏を贈呈しましたよ。

約二百名の参加者を代表して、さっき流鏑馬を終えたばかりの台東区長のご挨拶の後、記念の鏡割りです。そして、木遣り唄。東京にはまだこんな伝統文化もしっかりと残っているのですよ。

|