『今朝の浅草』

すっかり春の陽気になってきましたね。昨日なんかまるで初夏を思わせるようなお天気にめぐまれ、観音裏で開催された「一葉桜・小松橋通り」には、約3万人(主催者発表)の方が目玉である「江戸吉原・おいらん道中」のあでやかな着物姿に見入っていました。昨日の行事の様子は下の方にある「昨日の行事」でご覧ください。

みなさんは、「観音裏(かんのんうら)」と聞くとどんなイメージを持ちますか。日本語の「裏」という表現、どっちかというと表面と反対の、隠れている部分とか、事柄の表に現れない面をイメージする言葉ですね。しかし、ここ浅草で使われている「観音裏」という名称は、一般の「裏」とはちょっと違って、「粋」な意味を含んだ言葉として使われているのです。

江戸時代、ご存じの通りこの辺りは吉原という遊郭がありました。遊び人たちの間で直接的な言葉で「吉原に行く」なんてのはヤボ、ちゃんと遊び人の間に符丁があったのです。当初は江戸の北に位置していたので新吉原の異称を、「北里・北州・北郭」などと呼ばれていたのですが、作家、恋川春町の黄表紙本「金々先生栄花夢」の大ヒットから「北国(ほっこく)」と呼ばれるようになったのです。「観音様の北の裏には裏がある」、なんとなく意味深で内情が複雑で測りがたいこの言葉から、花柳界の事情に通じたいわゆる「通人」たちの間で流行った言葉「観音裏」が今に残っているっていうわけです。

先日、遊女に「裏を返す」という言葉が語源になったと、実しやかに書かれているお偉い先生が書かれた江戸東京関連本を目にしましたが、それはウソです。ちゃんと今も残る現場の裏づけをとってから書いて欲しいですよね。

そんなわけで、一般にいわれる「裏日本」とか、「裏社会」などとは全く異なった「裏」の文字、ここに住まれる方々も「観音裏」という言葉、いまでも大切に守っているのですよ。

物の影とか後ろ側のことも「裏」と称されますね。あほまろにとってのモモちゃんが表面なら、次ぎに控えるナナちゃんは「裏」といっても差し支えないでしょうね。表裏一体、あほまろにとってはどっちも大切な犬なんですよ。

今朝も、観音様の正面で仲良くする二匹の写真を撮ろうと試みたのですが、やんちゃんなナナちゃんを嫌がって逃げ回るもので・・・。

------○------

『今朝の雷門』

三社祭は、観音様を中心にした南部、観音様の裏手を東部、国際通りから西側を西部と大きく三つの地区に分けられています。あほまろが住む雷門町会は南部で、今年は三之宮が渡御するのです。

“三社祭はいつですか?”、雷門前で観光客がバスガイドに尋ねてました。今年は、5月の18日〜20日まで。と、浅草の人なら誰もが即座に答えるのですが、そのガイドさんの答えは、“三社祭は三年に一度のお祭りなので今年はありません”、おいおいおい、とんでもないこと教えないでくれよ。おせっかいなあほまろ、話に割り込んで正しい情報を教えてあげましたよ。

時々気付くのですが、バスガイドや人力車の解説って、かなりいい加減な説明でごまかしているんですよね。

------○------

『今朝の一写』

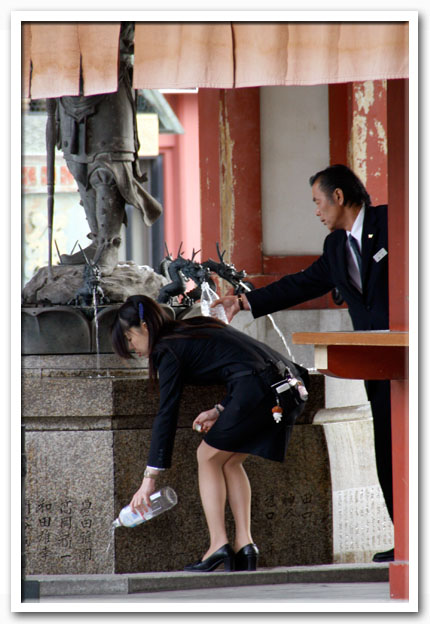

バスガイドと運転手さん。ペットボトルを洗って新しいお水を詰め込んで持っていきました。この手水場の水は水道水じゃないので飲料には適していないのです。まさか、客に飲ませるわけじゃないでしょうね・・・。

------○------

『今朝の境内』

撮影した時間は午前7時ですが、今日は週末とあって、早朝から大勢の観光客が歩いてました。暖かくなったので、モモちゃんの散歩時間を早めなければいけないのでしょうね。

仲見世の裏通りの裏は、観音裏の裏と違って、いわゆる裏なんですよね。

桜が終わって緑が始まった伝法院のお庭。散った花びらは土地の肥やしとなってしまうのでしょうね。

緑の葉っぱで再び覆われてしまう五重塔の様子。定点観測でお贈りしております。

浅草寺のい観音様。その裏側からも親しまれ。

大提灯を撮る人を撮る。これも朝の楽しみの一つなのです。

ライライ、ライライ、在、在里。今朝も台湾からの観光客が大勢いらしてましたよ。

こちらは毎朝お逢いするおばさんたち。たまには撮ってあげないとね。

自転車の乗り入れ禁止の看板は、意味をなしているのでしょうかね。境内のあちこちに設置されているんですよ。

そんな看板、我関知せずですね。

スターバックスもうやってたの?って声をかけられてましたよ。紙袋を見ただけで判ってしまう。スターバックス凄い凄い。あほまろはスタバって呼ぶようにすてますよ。若者だから。

公衆便所。オープンの時のテープカット、最初に便所を使う方は台東ケーブルテレビで放映されるのでしょうね。男性も女性もいったいどんな格好で写るのかな。そんなの見たくないか。

浅草神社です。

桜の終わった桜の木。明治の手彩色絵葉書は白黒写真に直接色を塗っていたので、この程度の葉っぱでも桜満開に見えているのです。

まだ粘ってますね。

毎朝撮っていたこの光景もそろそろ終えましょうね。

こちらはソメイヨシノではありません。阿弥陀如来像の上で咲くヤマザクラです。

浅草寺境内はツツジが満開になりましたよ。

------○------

『昨日の行事』

千束三丁目交差点から浅草七丁目交差点にかけての通り沿いに、約二百本の一葉桜が植えられて今年で5年目。ちょうど満開になった一葉桜の下で「浅草観音うら 一葉桜まつり」が開催されました。

子どもたちのブラスバンドのパレードを皮切りに、ステージでは「浅草花やしき少女歌劇団」、の歌と踊りが行われました。路上に設置された特設ステージは華やかでしたが、写真でご覧の通り、マンションのベランダの洗濯物が下町らしさというか・・・。

少女歌劇団全員で、ピンクレディメドレー。みなさんかわいい子供たちでしたよ。

続いておまちかねの「花魁道中」。出演は、吉原の松葉屋さんでやっていた芸をそのまま保存しているみなさんです。

この日の道中は「浮舟太夫」でした。

とってもおきれいですね。

昔、撮影に使ったかんざし類はみなプラスチックの偽物でしたが、サスガに小道具だけは本物なのでしょうね。ちなみに女性は本物の女郎ではないはず。

満開の一葉桜の下を練り歩く花魁道中。人が多すぎてなかなか桜を一緒に撮るのに苦労しましたよ。

こちらは新造衆、本当は花魁の候補生ってところですが、どっちかというと花魁よりも年増衆って感じでしたよ。せっかくの見せ物、もっとビジュアルも・・・。

花魁ショーの花魁は変わって「吉野太夫」。お客さまの杯を飲み干すと、気に入ったというサインなのです。

気に入ったお客さまには、舞を見せてくれるのです。

最後に記念撮影のサービスカット。

コトを終えた花魁は、再び道中で帰っていくのでした。

その後、祭五郎さんの歌と太鼓の演奏でイベントは終了です。暖かい初夏の陽気、訪れたみなさんも満足してお帰りになったことでしょう。

主催者のみなさん、お疲れさまでした。そして、ありがとうございました。

|