平成22年4月11日(日)

- 観音裏の春を彩る -

またまた雨になるようですね・・・。でも、朝の散歩は暖かくて春本番って感じでしたよ。予報によると昼頃までは日差しが届いても、夕方から雨が降ってくるようですね。それも強く降ったり、雷が鳴る可能性もあるとか。今年最後のお花見も早めに切り上げた方が良さそうですね・・・。

今夜のあほまろは、民謡酒場「追分」でお花見気分に浸ってくるつもりだよ。ナナちゃんはお留守番でごめんね。

観音裏(奥浅草)の春を彩る「一葉桜まつり」が開催されました。

「一葉桜」とは、八重桜の一種でソメイヨシノが散り終わった頃から咲き始める桜です。

平成14年に小松橋通りに131本の一葉桜が植樹されたことで、小松橋通の名称も「一葉桜・小松橋通り」と改名されたのです。

「一葉桜」の名前の由来は、花の芯から一本の葉化した雌しべを出すことから名付けられた淡紅色八重桜です。

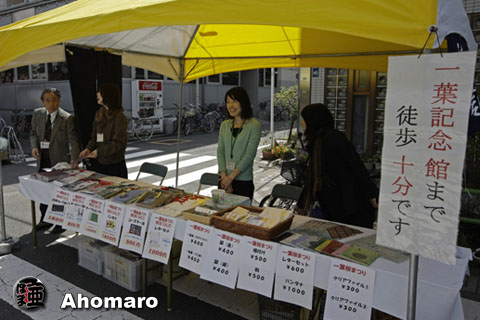

一葉といえば、樋口一葉。すぐ近所の「一葉記念館」もPRに参加していました。

この日は、「一葉桜・小松橋通り」が歩行者天国となって、近所の方々によるフリーマーケットも開催され、浅草の新名所となった一葉桜の並木道は一日中賑わっていました。

路上には屋台がいっぱい並んでいましたが、総て地元企業と地元住民のボランティア出店です。どこも素人っぽさが良かったんですよね。

特設ステージで「浅草花やしき少女歌劇団」による歌と踊りショーが披露されました。

平成17年に結成された「浅草花やしき少女歌劇団」は、今年で6年目となり、メンバーの中からスターも登場しているようです。

浅草花やしき内ステージでの舞台公演をメインとして、浅草のイベントにも積極的に協力をしているのです。

ステージの真ん前を陣取るカメラ小僧は、「浅草花やしき少女歌劇団」の追っかけです。

この子たちの中からも、将来の浅草発のスターが誕生するかもしれませんね。

ステージショーが終わって、いよいよ目玉行事の江戸吉原花魁道中の開始です。先頭は、手古舞のみなさんです。

続いて、最初の花魁「藤浪太夫」一行。昨年までは、歴史ある吉原「松葉屋」の花魁による花魁道中を行っていましたが、今年は趣向も新たに、浅草で生まれ育った主婦と大学生が花魁役を務めることになりました。

花魁の前を歩くかむろ役、後ろを歩く振り袖新造役も一般区民が協力しているのです。

最初の花魁は、主婦の藤井知世子さん27才。

満開の一葉さくら並木をしずしずと歩く姿は、素人とは思え無い風格でしたよ。

昨日の気温は20°Cと暖かく、お顔に汗しながら花魁役に耐えながら頑張っていました。

傘持ち役は、あほまろの知り合い。風で傘が飛ばされそうになりながらも慣れない役をこなしていました。

見ているだけでも、その苦労が手に取るように解りますね。

花魁の後に続く振り袖新造のみなさん。こちらの衣装も暑そうですね。

続いて登場するのは、「象潟太夫」ご一行。

行列を一目見ようと、約400メートルの沿道は多くの見物客で埋め尽くされていました。

江戸幕府の開府400年を記念して平成15年から始まった「浅草観音うら 一葉桜まつり」は、今年で8回目となります。

花魁はどんな職業であったかなんてことは抜きにして、豪華絢爛たる江戸吉原おいらん道中、これからも日本の文化遺産として、未来に伝えていきたいですね。

「象潟太夫」の前を歩くかむろ役のお二人は、ご姉妹です。

「象潟太夫」に扮するお嬢さんは、慶応大二年生の成沢可奈子さんで、この方もあほまろの知り合いのお嬢さん。

あほまろは、まだ小学生だった頃のイメージしか残っていないのですが、いつの間にかこんなに大きくなって、花魁になっちゃったんですね・・・。

行列はステージ前で終了です。花魁たちは一休みをしている間に、手古舞のみなさんの写真撮影会で時間繋ぎ。

花魁ショーの始まりです。最初の登場は「象潟太夫」。

最初は、豪華な打掛を観客に見せる演技。

これは打掛を富士山に見立てたポーズのようです。

続いて「藤浪太夫」も、打掛を披露。

町会の役員さんをお大尽に見立て、吸い付き煙草のお芝居です。

余談ですが、これほど豪華な衣装を身につける花魁ではありますが、足袋をはくことだけは禁じられていたのです。そんなことで、「傾城は 足袋屋にばかり 借りはなし」という一句も残っているほどです。

最後に記念撮影。「藤浪太夫」ご一行。

「象潟太夫」ご一行で、花魁ショーは終了です。みなさん暑い中、お疲れさまでした。

Memo

Canon EOS1DsMk3

Canon EF14mm F2.8L USM

Canon EF16-35mm F2.8L II USM

Canon EF35-70mm F2.8L USM

Canon EF70-200mm F2.8L IS II USM